三佛寺(さんぶつじ)

三佛寺または三仏寺は、鳥取県東伯郡三朝町にある天台宗の仏教寺院。山号は三徳山(みとくさん)。国宝投入堂を有する。開山は慶雲3年(706年)に役行者が修験道の行場として開いたとされ、その後、慈覚大師円仁により嘉祥2年(849年)に本尊釈迦如来・阿弥陀如来・大日如来の三仏が安置されたとされる。

鳥取県のほぼ中央に位置する三徳山に境内を持ち、古くは山全体を境内としていた。中腹の標高470mにある投入堂は、垂直に切り立った絶壁の窪みに建てられた他に類を見ない建築物で、国宝に指定されている。

鳥取砂丘(とっとりさきゅう)

鳥取砂丘は、鳥取市の日本海海岸に広がる海岸砂丘である。広大な砂礫地が観光資源にもなっているほか、山陰海岸国立公園の特別保護地区に指定されており、南北2.4 km、東西16 kmに広がっている。1955年(昭和30年)国の天然記念物に指定された。

中国山地の花崗岩質の岩石が風化し、千代川によって日本海へ流されたあと、海岸に集まったものが砂丘の主な砂となっている。鳥取砂丘の周辺には「鳥取砂丘こどもの国」などの施設がある。観光の一環として周辺でラクダや馬が飼育されている。鳥取砂丘近隣の砂丘畑で栽培される白ねぎ、らっきょう、長いもは特産品である。

島根県の観光地

出雲大社(いずもたいしゃ)

出雲大社は、島根県出雲市大社町杵築東にある神社。祭神は大国主大神。古代より杵築大社(きずきたいしゃ)と呼ばれていたが、1871年(明治4年)に出雲大社と改称した。867年(貞観9年)に正二位に叙せられ熊野大社とは別に出雲国一宮と称せられるようになった。出雲大社の創建については、日本神話などにその伝承が語られている。

神在月(神無月)には全国から八百万の神々が集まり神議が行われる(神在祭 旧暦10月11日 – 17日)。出雲へ行かず村や家に留まる田の神・家の神的な性格を持つ留守神(荒神等)も存在しているので、全ての神が出雲に出向くわけではない。そのような神集への信仰から、江戸時代以降は文学にも出雲の縁結びの神として現れるほどに、全国的な信仰を集めるようになった。

境内の比較的目立たないところに兎のオブジェが設置され続けており、新たなウサギを探すこともリピート時の楽しみの一つとなっている。

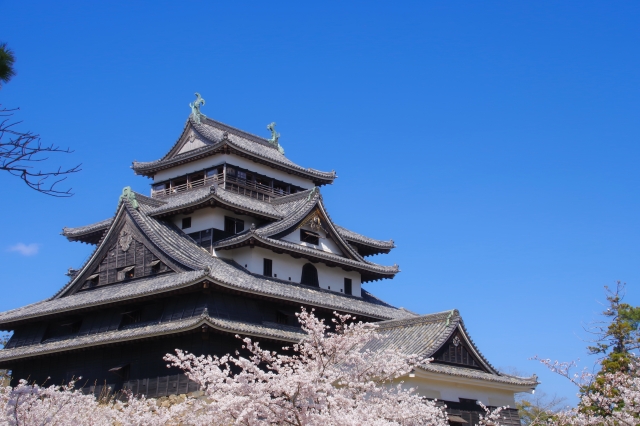

松江城

松江城は、松江市殿町にあった江戸時代の城。別名千鳥城。現存天守は国宝、城跡は国の史跡に指定されている。

江戸時代には松江藩の政庁として、出雲地方の政治経済の中心であった。山陰地方で唯一の現存天守であり、国宝指定された5城のうちの一つである(他は犬山城、松本城、彦根城、姫路城)。

標高29メートルの亀田山に建つ天守からは宍道湖を眺望することができる。明治時代初頭に廃城令によって松江城は陸軍省所管となり城内の建物は全て解体され売却される予定だったが、地元の有志によって天守閣だけは買い戻されて解体を免れた。

石見銀山(いわみぎんざん)

石見銀山は、島根県大田市にある、戦国時代後期から江戸時代前期にかけての日本最大の銀山(現在は閉山)。最盛期に日本は世界の銀の約3分の1を産出したとされるが、当銀山産出の銀がかなりの部分を占めたとされる。大森銀山(おおもりぎんざん)とも呼ばれ、江戸時代初期は佐摩銀山(さまぎんざん)とも呼ばれた。明治期以降は枯渇した銀に代わり、銅などが採鉱された。

鉱脈は石見国東部、現在の島根県大田市大森の地を中心とし、仁摩町や温泉津町にも広がっていた。日本を代表する鉱山遺跡として1969年(昭和44年)に国によって史跡に指定。2007年(平成19年)ニュージーランドで開催された第31回世界遺産委員会でユネスコの世界遺産への登録が決まった。

岡山県の観光地

吉備津神社(きびつじんじゃ)

吉備津神社は、岡山市北区吉備津の吉備中山にある神社で、主祭神は大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)。

古来より吉備中山は神体山とされており、吉備津神社の東には吉備津彦神社がある。

現在の本殿・拝殿は、明徳元年(1390年)室町幕府3代将軍の足利義満が造営(完成は1425年)したもので、日本で唯一の比翼入母屋造(吉備津造)となっている。昭和27年(1952年)本殿・拝殿合わせて国宝に指定された。その他、南随神門、北随神門、北随神門、木造獅子狛犬 1対が重要文化財に指定されている。

五・一五事件で有名な第29代内閣総理大臣犬養毅も吉備津神社を崇敬しており、神池には犬養毅の銅像がある。

岡山城(おかやまじょう)

岡山城は、岡山市北区にあった城で、烏城(うじょう)、金烏城(きんうじょう)とも呼ばれる。戦国時代、宇喜多氏が本拠とし、その後小早川氏や池田氏により整備が進められた。

1300年代中盤に名和氏の一族が築いた城が始まりとされており、その後約150年間の城主は定かでない。1520年頃松田氏に仕える金光氏が城主となったが、元亀元年(1570年)、金光宗高が宇喜多直家に謀殺されてしまう。その後、正元年(1573年)、宇喜多直家は亀山城(沼城)から石山城(岡山城)に入城した。

昭和6年(1931年)天守が国宝に指定されたが、昭和20年(1945年)の岡山大空襲で天守・石山門は焼失してしまった。現在の天守は、昭和41年(1966年)に完成した鉄筋コンクリートのもの。復元天守の内部は博物館となっており、周辺には後楽園がある。

後楽園(こうらくえん)

後楽園は、岡山市北区にある日本庭園で、江戸時代初期に岡山藩主池田綱政の命により、津田永忠の手で造営された。石川県の兼六園、茨城県の偕楽園ともに日本三名園とされている。

貞享4年(1687年)から、途中洪水の被害も受けつつも約14年の年月をかけ完成した。慈眼堂、茂松庵、延養亭などの建造物や栄唱橋、平四郎の松、花交の池といった名所が見られる。明治17年(1884年)一般に公開され、太平洋戦争経て、昭和42年(1967年)に園内の全ての建造物の復元が完了した。昭和27年(1952年)には国の特別名勝に指定されている。

広島県の観光地

厳島神社(いつくしまじんじゃ、公式表記は嚴島神社)

厳島神社は、廿日市市(はつかいちし)の厳島(宮島)にある神社。古くは「伊都岐島神社」とも記された。全国に約500社ある厳島神社の総本社である。平成8年(1996年)にユネスコの世界文化遺産に「厳島神社」として登録されている。

広島湾に浮かぶ厳島(宮島)の北東部、弥山北麓に鎮座する。厳島は「安芸の宮島」とも呼ばれ日本三景の1つに数えられている。平家からの信仰で有名で、平清盛により現在の海上に立つ大規模な社殿が整えられた。社殿は現在、本殿・拝殿・回廊など6棟が国宝に、14棟が重要文化財に指定されている。そのほか、平家の納めた平家納経を始めとした国宝・重要文化財の工芸品を多数納めている。

社伝では、推古天皇元年(593年)、当地方の有力豪族・佐伯鞍職が社殿造営の神託を受け、勅許を得て御笠浜に市杵島姫命(イチキシマヒメ)を祀る社殿を創建したことが始まりとされる。「イツクシマ」という社名も「イチキシマ」が転じたものとする説がある。

広島城

広島城は、広島市中区基町にあった城。1945年(昭和20年)まで城郭建築が現存していたが、太平洋戦争で破壊され、現在の天守以下城郭建築は1958年以降に再建されたものである。

1589年(天正17年)毛利輝元の命で、太田川河口に築城が開始された。1592年(文禄元年)、文禄の役(朝鮮出兵)を指揮するため、名護屋城(佐賀県)へ向かう途中の豊臣秀吉が、ここへ立ち寄って城内を見物している。城の構造は大坂城を参考としており、1599年(慶長4年)に全工事が完了し落成した。

完成当初、堀が三重に巡らされた実戦的な城構えで、大坂城に匹敵する城だったといわれるが、1600年(慶長5年)城主となった福島正則による改築もあり、築城当時の詳細は不明である。

山口県の観光地

瑠璃光寺(るりこうじ)

瑠璃光寺は、山口市香山町にある曹洞宗の寺院。国宝の五重塔を中心として、境内は香山公園と呼ばれ、桜や梅の名所にもなっている。大内氏全盛期の大内文化を伝える寺院であり、「西の京・山口」を代表する観光名所となっている。香山墓所は「毛利家墓所」のうちの一つとして国の史跡に指定されている。

錦帯橋(きんたいきょう)

錦帯橋は、山口県岩国市の錦川に架橋された、5連の木造アーチ橋である。

功山寺(こうざんじ)

功山寺は、山口県下関市長府にある曹洞宗の寺。長府毛利家の菩提寺。

住吉神社(すみよしじんじゃ)

住吉神社は、山口県下関市一の宮住吉にある神社。

大阪の住吉大社・博多の住吉神社とともに「日本三大住吉」の1つに数えられる。本殿は国宝に指定されている。