五稜郭(ごりょうかく)

五稜郭は、江戸時代末期に江戸幕府が蝦夷地の箱館(現在函館市)郊外に築造した稜堡式の城郭。

築造中は亀田役所土塁(かめだやくしょどるい)または亀田御役所土塁(かめだおんやくしょどるい)とも呼ばれた。元は湿地でネコヤナギが多く生えていたことから、柳野城(やなぎのじょう)の別名を持つ。

五稜郭は箱館開港時に箱館奉行所の移転先として築造された。しかし、1866年(慶応2年)の完成からわずか2年後に江戸幕府が崩壊。短期間箱館府が使用した後、箱館戦争で榎本武揚率いる旧幕府軍に占領された。明治に入ると郭内の建物は兵糧庫1棟を除いて解体され、陸軍の練兵場として使用された。

国の特別史跡に指定され、「五稜郭と箱館戦争の遺構」として北海道遺産に選定されている。

北海道の国立公園

※写真は洞爺湖

利尻礼文サロベツ国立公園、支笏洞爺国立公園、大雪山国立公園、阿寒摩周国立公園、知床国立公園、釧路湿原国立公園、日高山脈襟裳十勝国立公園の7つの国立公園がある。

北海道の国定公園

ニセコ積丹小樽海岸国定公園、大沼国定公園、暑寒別天売焼尻国定公園、網走国定公園、厚岸霧多布昆布森国定公園の5つの国定公園がある。

ラムサール条約登録地域

※写真は釧路湿原

釧路湿原、クッチャロ湖、ウトナイ湖、霧多布湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、宮島沼、雨竜沼湿原、サロベツ原野、濤沸湖、阿寒湖、野付半島・野付湾、風蓮湖・春国岱、大沼。

青森県の観光地

青森ねぶた祭(あおもりねぶたまつり)

青森ねぶた祭は、青森市で8月2日〜7日に開催される夏祭りで、毎年、延べ200万人以上の観光客が訪れる。国の重要無形民俗文化財に指定されており、仙台七夕まつり、秋田竿燈まつりとともに、東北三大祭りとされている。

ねぶたの起源については、坂上田村麻呂が蝦夷征伐の際、敵をおびき寄せるため、ねぶたを海に流 したことに由来するという説。七夕の「眠り流し」と仏教由来の「灯籠流し」が融合して発展したという説等がある。

恐山(おそれざん)

恐山は、下北半島の中央部にある活火山。日本三大霊場の一つである恐山菩提寺があり、霊場内に温泉が湧いている。恐山菩提寺は曹洞宗の寺院で、毎年7月20日から24日に恐山大祭が行われる。恐山は死者の魂が集う場所とされており、恐山大祭ではイタコの口寄せが行われている。

八甲田山(はっこうださん)

八甲田山は、青森市の南側にそびえる大岳をはじめとする、18の山々からなる複数の火山の総称である。活火山であり、2016年12月1日より気象庁指定の常時観測火山となった。青森県のほぼ中央にあり、南には十和田湖がある。世界でも有数の豪雪地帯で、明治35年青森の歩兵第五連隊が雪中行軍の演習中に記録的な寒波・吹雪に遭遇し、210名中199名が遭難死した事件(八甲田雪中行軍遭難事件)が発生した。

岩手県の観光地

中尊寺金色堂(ちゅうそんじこんじきどう)

中尊寺金色堂は、西磐井郡平泉町の中尊寺にある仏堂。天治元年(1124年)藤原清衡が建立したもので、平安時代の浄土教建築であり、1951年国宝に指定された。

堂は総金箔貼りで、漆塗りの上に金箔を貼っている。金色堂の3つある須弥壇(しゅみだん)には阿弥陀三尊像等の仏像が安置されており、須弥壇内には藤原四代のミイラ化した遺体が安置されている。中央壇に藤原清衡、右壇に藤原基衡、左壇に藤原秀衡の遺体が納められ、右壇には藤原泰衡の首級も納められている。

1950年泰衡の首桶から100個ほどのハスの種子が発見され、1995年に長島時子が発芽を成功させた。2000年には開花し、「中尊寺蓮」呼ばれる。

平泉(ひらいずみ)

平泉は、岩手県西磐井郡平泉町の中心部にあたる。この地域には平安時代末期、奥州藤原氏が栄えた時代の寺院や遺跡群が多く残っている。11世紀末から12世紀にかけ奥州藤原氏が平泉を拠点とし栄華を極めた。

「平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―」の名で、2011年にユネスコの世界遺産に登録された。世界遺産の構成は中尊寺、毛越寺、観自在王院跡、無量光院跡、金鶏山である。

宮城県の観光地

仙台七夕(せんだいたなばた)

仙台七夕は、旧仙台藩内各地で五節句の1つ「七夕」に因んで毎年行われている祭である。地元では「たなばたさん」とも呼ばれている。宮城県仙台市で開催されている仙台七夕まつりが特に著名で、東北三大祭りの一つとされている。仙台七夕まつりは例年8月7日を中日として、8月6日から8日の3日間にわたって行われる。

江戸時代初期、仙台藩祖の伊達政宗が婦女に対する文化向上の目的で七夕を奨励したため当地で盛んな年中行事の1つになったともされるが、詳細は不明のままである。

大崎八幡宮(おおさきはちまんぐう)

大崎八幡宮は、仙台市青葉区八幡にある神社。どんと祭の裸参りで知られる。主祭神は応神天皇、仲哀天皇、神功皇后。創建年代は不明だが、社伝では坂上田村麻呂が宇佐神宮を鎮守府胆沢城(岩手県奥州市水沢)に勧請し鎮守府八幡宮と称した。室町時代に入り奥州管領であった大崎氏が自領地内(現宮城県大崎市田尻町)に遷したため、大崎八幡宮と呼ばれるようになったという。

現存する本殿・石の間・拝殿は伊達政宗の寄進により建立され、1952年(昭和27年)国宝に指定された。

瑞巌寺(ずいがんじ)

瑞巌寺は、宮城県宮城郡松島町にある臨済宗妙心寺派の仏教寺院。日本三景の一つ、松島にあり、詳名は松島青龍山瑞巌円福禅寺(しょうとうせいりゅうざんずいがんえんぷくぜんじ)。平安時代の創建で、宗派と寺号は臨済宗妙心寺派瑞巌寺。古くは松島寺とも通称された。元禄2年(1689年)に俳人松尾芭蕉が参詣したことにちなみ、毎年11月第2日曜日には芭蕉祭が行われる。

昭和28年(1953年)に本堂が国宝に指定されたほか、建築物等多くの文化財を有する。昭和43年(1968年)に大書院が完成し、昭和48年(1974年)には宝物館を開設した。宝物館には発掘調査などで出土した遺物など約3万点が収められている。

秋田県の観光地

白神山地(しらかみさんち)

白神山地は、青森県、秋田県にまたがる山地帯。1993年(平成5年)法隆寺地域の仏教建造物、姫路城、屋久島とともに、日本で最初にユネスコ世界遺産(自然遺産)に登録された。世界遺産登録理由は「人の影響をほとんど受けていない原生的なブナ天然林が世界最大級の規模で分布」である。白神山地のブナは世界最大級であり、原生に近いブナ林が存在している。ブナ林が形成されたのは約8千年前頃とされている。

八郎潟(はちろうがた)

八郎潟は、秋田県にある湖。かつては日本の湖の面積では琵琶湖に次ぐ第2位であったが、多くの湖沼部が干拓され、干拓部分が大潟村となった。現在、日本の湖の面積では18位である。小規模な干拓は、江戸時代から行われていたが、大規模な干拓は戦後の食糧増産のために、1957年(昭和32年)に着工された。

その昔、人から龍へと姿を変えられた八郎太郎という者が住んだことから、八郎潟の名がついたという伝説がある。

なまはげ

なまはげは、男鹿半島周辺で行われてきた民俗行事。男鹿市、山本郡三種町・潟上市の一部において200年以上の前から行われており、男鹿市では市内148地区のうち約80地区でなまはげの行事があるという。「男鹿のナマハゲ」は、国の重要無形民俗文化財に指定されるとともに、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。

鬼のような仮面をつけ、藁で作った衣装をまとった「なまはげ」が、家々を巡って厄払いをしたり、怠け者を諭したりする。尚、なまはげは来訪神であり鬼はない。

山形県の観光地

羽黒山五重塔(はぐろさんごじゅうのとう)

羽黒山五重塔は鶴岡市羽黒町手向(とうげ)の羽黒山にある室町時代建立の五重塔。

銀山温泉(ぎんざんおんせん)

銀山温泉は、尾花沢市にある温泉である。

福島県の観光地

白水阿弥陀堂(しらみずあみだどう)

白水阿弥陀堂は、いわき市内郷白水町広畑にある平安時代末期建立の仏堂。願成寺が所有する福島県内唯一の国宝建造物である。浄土式庭園を含む境内地は白水阿弥陀堂境域として国の史跡に指定されている。

白水阿弥陀堂は、平安時代末期の1160年(永暦元年)に、岩城則道の妻・徳姫(藤原清衡の娘)によって建立された。徳姫は、夫・則道の菩提を弔うために寺を建てて「願成寺」と名付け、その一角に阿弥陀堂を建立した。

2011年3月11日に発生した東日本大震災による損傷を受け、阿弥陀堂の拝観が中止されたが、2012年7月に修復が終わり再開された。また、同時に損傷した所蔵の阿弥陀如来坐像と持国天像が京都に送られ修復作業が行われた。

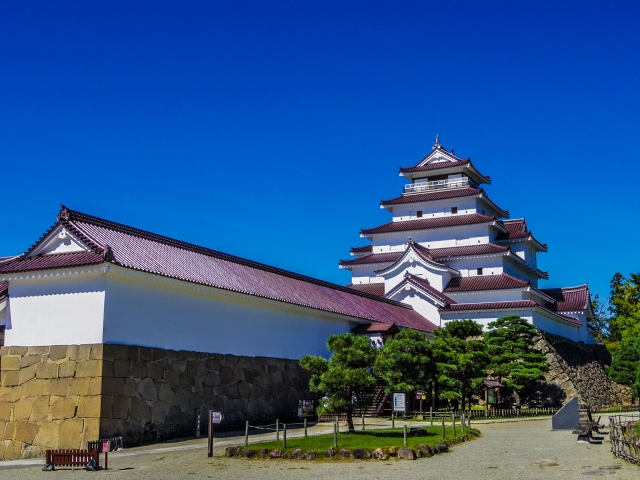

若松城(わかまつじょう)

若松城は、会津若松市追手町にあった城。別名鶴ヶ城。また、会津若松城とも呼ばれる。現在の天守等は復元であり、若松城跡として国の史跡に指定されている。

1384年、蘆名直盛が小田垣の館、または東黒川館という館を造ったのがはじまりとされる。以後、代々蘆名氏の城であった。1589年(天正17年)、蘆名氏と戦を繰り返していた伊達政宗は蘆名義広を攻め滅ぼし黒川城を手にし、米沢城から本拠を移した。しかし、政宗は1590年(天正18年)に秀吉に臣従し、会津を召し上げられ、米沢城に本拠を戻した。

代わって黒川城に入ったのは蒲生氏郷で、城下町を整備し、町の名を黒川から「若松」へと改めた。「若松」の名は、出身地の日野城に近い馬見岡綿向神社(滋賀県蒲生郡日野町村井)の参道周辺にあった「若松の杜」に由来すると言われている。

1593年(文禄2年)天守が竣工し、名は「鶴ヶ城」に改められた。近年の発掘調査で蒲生時代の石垣の基底部が確認され、鐙瓦(軒丸瓦)、宇瓦(軒平瓦)、鬼瓦の一部に金箔が貼られたものが出土している。