佐渡金銀山(さどきんぎんざん)

佐渡金銀山は佐渡島にある金鉱山・銀鉱山の総称である。なかでも相川金銀山の規模が特に大きい。鉱石は主に、銀黒(ぎんぐろ)と呼ばれる石英中に輝銀鉱および自然金の微粒子が脈状に存在するものであった。

『今昔物語集』に「能登の国の鉄を掘る者、佐渡の国に行きて金を掘る語」という段があり、佐渡で金が採れるという点に言及されている。11世紀後半には佐渡で金が産出することは知られていたようである。

天正17年(1589年)に上杉景勝により本間氏が滅ぼされ、佐渡は上杉領となる。相川金銀山は16世紀末に開発が始まったと考えられており、戦国時代には相川の金脈は未発見であった。江戸時代、慶長6年(1601年)徳川家康の所領となる。同年、北山(金北山)で金脈が発見されて以来、江戸時代を通して江戸幕府の重要な財源となった。

人類がこれまで採掘した金の総量は、約18万トンとされ、オリンピックサイズのプール約4杯分に相当する。

新発田城(しばたじょう)

新発田城は、越後国蒲原郡新発田(新潟県新発田市大手町)にあった城で、北部を流れる加治川を外堀に利用した平城である。別名、菖蒲城(あやめじょう)。現在は本丸の一部を除く全域と古丸全域、二の丸の一部が自衛隊駐屯地として利用され、本丸南側の石垣と堀、櫓門の本丸表門と二重櫓の二の丸隅櫓が現存している。現存建築がある城跡としては新潟県内では唯一である。

鎌倉時代初期の新発田氏による築城と考えられており、代々新発田氏の居城となっていた。天正9年(1581年)、新発田重家が上杉景勝に対して反乱を起こし、天正15年(1587年)、景勝により新発田城は落城した。

城郭跡には、初代藩主・溝口秀勝の銅像が建っており、下屋敷であった清水園(清水谷御殿)は国の名勝、同園内にある足軽長屋は国の重要文化財に指定されている。溝口家の茶寮であった五十公野御茶屋は国の名勝、新潟県の文化財に指定されている。

現在も城郭跡地の大部分が陸上自衛隊の新発田駐屯地となっているため、城と重なる駐屯地の光景を見て、「戦国自衛隊のようである」と感想を漏らす人がいる。

富山県の観光地

立山黒部アルペンルート

立山黒部アルペンルートは、富山県中新川郡立山町の立山駅と、長野県大町市の扇沢駅とを結ぶ、総延長37.2kmの山岳観光ルートである。1971年(昭和46年)6月1日に全線が開通した。立山駅から扇沢駅までは、西から東に25km足らずの直線距離だが、最大高低差は1,975m(最高2450m、最低475m)あり、ルート内の交通機関として、立山ロープウェイ、全線地下式のケーブルカー、黒部ダム建設に用いられたトンネルを通る電気バス、日本国内一の堤高を持つ黒部ダムの堰堤上の徒歩での移動など、様々な乗り物を乗り継いで移動する。

4月から5月にかけての観光の中心は「雪の大谷」の「雪の大谷ウォーク」である。これは室堂から麓の方へ歩いたところにあり、15メートルから20メートルの雪の壁を目の当たりにすることができる。

黒部ダム(くろべダム)

黒部ダムは、富山県東部の中新川郡立山町を流れる黒部川水系の黒部川に建設された水力発電専用のダムである。1956年(昭和31年)着工、171人の殉職者を出し7年の歳月をかけて、1961年1月に送電を開始 。1963年(昭和38年)に完成した。湖水は平均水温4度。日本を代表するダムであり、水力発電専用ダムで貯水量2億立方メートル(東京ドーム160杯分)、高さ(堤高)186メートル、幅(堤頂長)492メートルである。日本でもっとも堤高の高いダムである。黒部ダム完成により、総貯水量2億トンの人造湖「黒部湖」が形成された。

瑞龍寺(ずいりゅうじ)

瑞龍寺は、高岡市にある曹洞宗の寺院。山号は高岡山。本尊は釈迦如来。開基は前田藩前田家3代目当主前田利常、開山は広山恕陽。高岡城を築城してこの地で亡くなった前田家2代目当主、前田利長を弔うために建立された。仏殿、法堂、山門の3棟が近世禅宗様建築の代表作として、1997年(平成9年)に国宝に指定されている。

加賀藩初代藩主前田利長が、文禄3年(1594年)金沢に創建した宝円寺が瑞龍寺の前身である。宝円寺は、利長死去の前年である慶長18年(1613年)、高岡に移された。

前田利長は慶長19年(1614年)没し、後を継いだ3代藩主前田利常は、法円寺を利長の菩提寺とし、利長の法名瑞龍院に因んで寺名を瑞龍院と改めた。その後に、瑞龍寺と改称されている。

石川県の観光地

兼六園(けんろくえん)

兼六園は、金沢市にある日本庭園。国の特別名勝に指定されている。17世紀中期、加賀藩によって金沢城の外郭に造営された「大名庭園」を起源とする。岡山市の後楽園と水戸市の偕楽園と並んで日本三名園の1つに数えられる。宏大・幽邃・人力・蒼古・水泉・眺望の6つの景観を兼ね備えていることから、松平定信が『洛陽名園記』を引用し、兼六園と命名した。

長らく非公開だったが、1874年(明治7年)から正式に一般公開されている。

金沢城(かなざわじょう)

金沢城は、加賀国石川郡尾山(金沢市丸の内)にある城。代々加賀藩主前田氏の居城であり、城址は国の史跡に指定されている。

この地は加賀一向一揆の拠点の寺院である「尾山御坊(おやまごぼう)」であった。寺とは名前ばかりで、大坂の石山本願寺の様に石垣を持つ要塞でもあった。織田信長が一揆をおさめ、この跡地に金沢城を築いて佐久間盛政を置いた。後に盛政が賤ヶ岳の戦いで羽柴秀吉によ敗れると、秀吉は前田利家に金沢城を任せた。

石川門、三十間長屋、鶴丸倉庫等が現存しており、国の重要文化財にしていされている。

福井県の観光地

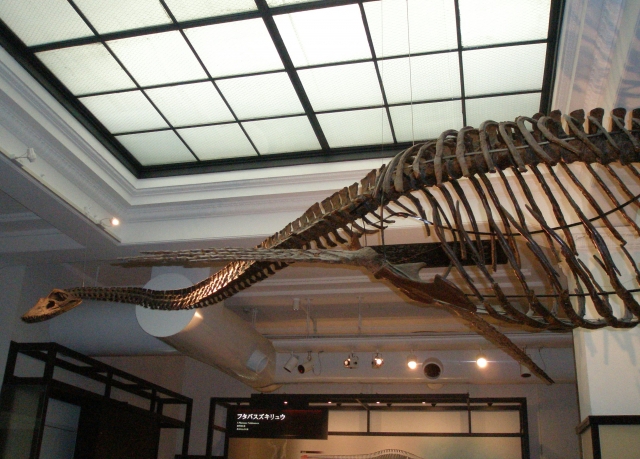

フタバスズキリュウ

フタバスズキリュウは約8.500万年前に、日本近海に生息していた首長竜。

フタバスズキリュウの化石は、1968年(昭和43年)に福島県いわき市の大久川の河岸で発見ている。

発見者の苗字である「鈴木」と、発見された地層「双葉層」の名からフタバスズキリュウと名付けられた。

発見されてから38年後の2006年、正式に新種の「フタバサウルス・スズキ」という学名で記載された。

永平寺(えいへいじ)

永平寺は、福井県吉田郡永平寺町にある、曹洞宗の仏教寺院。總持寺と並んで、曹洞宗の中心的な寺院(大本山)である。開山は道元、本尊は釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来の三世仏である。

道元は出家して比叡山延暦寺に上った後、宋に渡りって禅を学び帰国。初めは京の建仁寺に住し、のちには興聖寺を建立したが、比叡山からの激しい迫害に遭った。

道元は、波多野義重の請いにより寛元元年(1243年)、興聖寺を去って、越前国(福井県)志比庄に向かった。寛元2年(1244年)に、傘松峰大佛寺(さんしょうほうだいぶつじ)を建立。これが永平寺の開創であり、寛元4年(1246年)に山号寺号を吉祥山永平寺と改めている。寺号の由来は中国に初めて仏法が伝来した後漢明帝のときの元号「永平」からであり、意味は「永久の和平」である。

東尋坊(とうじんぼう)

東尋坊は、福井県坂井市三国町安島に位置する崖。越前加賀海岸国定公園の特別保護地区に指定されている。

日本海に面した海食崖で、険しい岩壁が続き、最も高い場所で約25mの垂直の崖がある。地質上極めて貴重とされ、国の天然記念物および名勝に指定されている。観光地として開発されており、遊歩道や遊覧船、展望用のタワーや商店街などもある。

地名の由来は、乱暴や恋愛関係で恨みを買い、此処から突き落とされた平泉寺の僧、東尋坊の名前による。