高松城(たかまつじょう)

高松城は、高松市玉藻町にあった城で、玉藻城(たまもじょう)とも呼ばれる。

天正16年(1588年)生駒親正が玉藻の浦に面した、野原という港町に城を築いたのが始まりとされる。城壁が海に面した海城で、堀には海水が引き込まれ船が直接城に入れるよう設計された。

現在、玉藻公園として整備されており、天守の復元計画も進んでいる。また、現存する月見櫓、丑寅櫓、、水手御門、渡櫓が重要文化財に指定されている。

丸亀城(まるがめじょう)

丸亀城は、丸亀市の亀山にある城で、亀山城や蓬莱城(ほうらいじょう)と呼ばれている。室町時代の初期に奈良元安が亀山に築いた砦を、江戸時代初期にかけ改修を続け、慶長7年(1602年)にはほぼ現在の城郭が完成したと考えられる。非常に高い石垣が特徴で、4重に重ねられた石垣の総高は60メートルにもなる。一方、その上には江戸時代に建てられた御三階櫓が現存しており、高さ15メートルと現存天守の中で最小である。

現在は亀山公園として整備されており、現存する天守・大手一の門・大手二の門は重要文化財に指定されている。

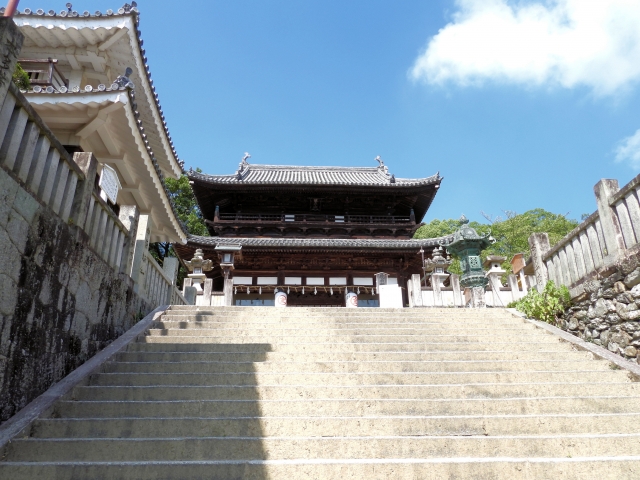

金刀比羅宮(ことひらぐう)

金刀比羅宮は、香川県仲多度郡琴平町にある神社で、金比羅さん(こんぴらさん)と呼ばれ親しまれている。祭神は、大物主命(おおものぬしのかみ)及び崇徳天皇。そもそもは金毘羅大権現を祀っていたが、明治に神仏分離・廃仏毀釈が実施され、大物主を主祭神とする神社となった。海上交通の守り神として信仰されていて、漁師や船員など水に係る仕事の従事者も多く参拝する。

現在では金刀比羅宮旭社、金刀比羅宮奥書院、金刀比羅宮表書院及び四脚門、金刀比羅宮 12棟の建造物及び、多数の美術工芸品が重要文化財に指定されている。

石段が有名で、参道から本殿まで785段の石段がある。

愛媛県の観光地

松山城

松山城は、松山市に築かれた城で、金亀城(きんきじょう)、勝山城(かつやまじょう)とも呼ばれる。

江戸時代に伊予松山藩の藩主居城として築かれた。現存12天守の一つで、天守は江戸時代後期に再建されたものである。1950年(昭和25年)大天守を含む21棟が国の重要文化財に指定されている。

伊予国正木城城主加藤嘉明が、関ヶ原の戦いでの戦功により20万石に加増され、1602年(慶長7年)この地に築城をはじめた。

道後温泉(どうごおんせん)

道後温泉は、松山市の温泉で、日本三古湯の一つといわれる。万葉集や夏目漱石の小説『坊つちやん』にも描かれている。道後温泉には、足を痛めた白鷺が湯に足をつけたところ、傷が癒えて飛び立って行くのを村人が見た。という伝説があり、その湯が道後温泉の発見とされる。

温泉街は観光施設である道後温泉本館を中心としていて、道後温泉駅までL字型に道後商店街があり、温泉本館の北から東にかけてがホテル旅館街となっている。足湯・手湯が無料で利用できるホテル・旅館もある。現在、道後温泉には道後温泉本館、椿の湯、道後温泉別館 飛鳥乃温泉(あすかのゆ)の3つの共同湯(外湯)があり、全て松山市営である。

徳島県の観光地

弁天山

徳島県徳島市にある弁天山は標高が6.1mで、日本で1番低い自然の山。

鳴門海峡(なると かいきょう)

鳴門海峡は、四国の北東端にある大毛島孫崎(徳島県鳴門市)と淡路島門崎(兵庫県南あわじ市)の間にある海峡。瀬戸内海の播磨灘と太平洋の紀伊水道を結んでいる。太平洋からの潮流は紀伊水道で二つに分かれ、一方は鳴門海峡の南側、もう一方は大阪湾から明石海峡を通って播磨灘へと進む。

潮位差は最大約1.5mにもなり、潮流は時速20kmと速く、海峡中央部と両側の流速差や独特の海底地形も要因となって「鳴門の渦潮」を生じる。鳴門の渦潮は海峡最狭部の下流側に現れ、大きいものでは直径15 mにもなる。この渦潮を間近で見るための観潮船が淡路島側と鳴門側から運航されている。また大鳴門橋にも遊歩道「渦の道」が設けられていて、真上から渦潮を観察できるようになっている。

大歩危小歩危(おおぼけこぼけ)

大歩危小歩危は吉野川中流域に位置する渓谷。

大歩危は小歩危とともに天然記念物及び名勝「大歩危小歩危」を構成するV字谷の一つである。その位置は徳島県三好市南西部の高知県境から6kmほど下流に位置する。大歩危峡小歩危峡と呼ばれることもある。

この地域の地質は三波川帯に属する。三波川変成岩は一般的に「三波石」と呼ばれ(徳島県では「阿波の青石」と称する)、大歩危小歩危はその有数の露出地である。大歩危のみが2014年(平成26年)に国指定天然記念物、2015年(平成27年)に国名勝に指定されていたが、2018年(平成30年)に小歩危が追加指定され国指定天然記念物及び名勝「大歩危小歩危」となった。

本来、大歩危や小歩危は阿波国から土佐国への国境の山岳地帯の険しいルートそのものを指したとされる。近代以降に河岸に道路や鉄道が開通し、それに伴って河川に沿った地域が大歩危小歩危と呼ばれるようになった。

一般には「大股で歩くと危険」が「大歩危」の地名由来とされているが、本来「歩危(ほき、ほけ)」は山腹や渓流に臨んだ断崖を意味する古語である。

阿波踊り(あわおどり)

阿波踊りは、阿波国(徳島県)を発祥とする盆踊り。高知のよさこい祭りと愛媛の新居浜太鼓祭りと並ぶ四国三大祭りであり、日本三大盆踊りの一つとしても知られる。約400年の歴史を持つ日本の伝統芸能のひとつである「徳島市阿波おどり」(月遅れの8月12日 – 15日に開催)は踊り子や観客数が国内最大規模である。

三味線、太鼓、鉦鼓、篠笛などの2拍子の伴奏にのって連(れん)と呼ばれる踊り手の集団が踊り歩く。

えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、ヨイヨイヨイヨイ、踊る阿呆(あほう)に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らな損々…と唄われるよしこののリズムで知られる。

阿波踊りの起源に関しては三つの起源説が知られている。

築城起源説―天正14年(1586年)に徳島藩藩祖の蜂須賀家政が無礼講として踊りを許したことを起源とする説。

盆踊り起源説―鎌倉時代の念仏踊りから続く先祖供養のための踊りを起源とする説。 風流踊り起源説―戦国時代末期に勝瑞城で行われていた風流踊りを起源とする説。

高知県の観光地

高知城

高知城は、高知県高知市にある城。瓦や壁の色が鷹の羽の色に似ているとして、鷹城(たかじょう)とも呼ばれる。江戸時代には土佐藩の藩庁が二の丸御殿に置かれた。江戸時代に築かれた天守が残る現存天守十二城の一つであるほか、本丸御殿や追手門等が現存する。城跡は国の史跡に指定されている。

大高坂山(標高45m)上に築かれた平山城で、山の南を流れる鏡川、北の江ノ口川をそれぞれ外堀として利用されていた

長宗我部氏が関ヶ原の戦いで敗れた翌1601年(慶長6年)、山内一豊が土佐国を与えられて土佐藩を立てた。一豊は大高坂山で築城に取り掛かり、1603年(慶長8年)に本丸や二の丸は完成したが、城全体の完工は1611年(慶長16年)、一豊の没後で二代目藩主の忠義の代になっていた。3層6階の天守は、一豊が転封前に居城としていた掛川城(静岡県)を模したといわれる。一豊により河中山城(こうちやまじょう)と名付けられたが、高智山城と名を変えたのち、現在の高知城となった。

江戸時代初期の建物は1727年(享保12年)の大火でほとんどが焼失し、1753年(宝暦3年)まで四半世紀かけて再建され、現存天守は1749年(寛延2年)造と推測されている。

高知城は本丸の建造物が完全に残る唯一の城として知られていて、又天守と本丸御殿が両方現存する唯一の城である。

その他、桂浜や四万十川、室戸岬、足摺岬等豊かな自然による美しい景観が見られる。