香川県の郷土料理

讃岐うどん(さぬきうどん)

讃岐うどんは、旧讃岐国の香川県で作られているうどん。讃岐国では小麦や塩、醤油、煮干しなどが特産品であり、古くからこれらを使用したうどん作りが盛んだった。大阪や博多などの柔らかい麺と違い強いコシが特徴で、味の評価も麺のコシの強さが重要になっている。

かけ、かやく、生醤油、ぶっかけ、湯だめ、しっぽく、釜揚げ、釜玉と様々なメニューがあり、多くの店がセルフサービスである。香川県では1960~1970年代頃に、現在のセルフうどん方式が広まっていった。看板や暖簾がない店舗も存在する。

|

|

灸まん(きゅうまん)

灸まんは、こんぴらさんの灸まん本舗石段や(株式会社こんぴら堂)で作られている名物和菓子。

薄い茶色でお灸の形をしており、鶏卵の黄身を使った餡を使用している。2002年には熊本市で開かれた、第24回全国菓子大博覧会で名誉総裁賞を受賞した。株式会社こんぴら堂では灸まんの他に、「灸まんうどん」という讃岐うどんの販売も行っている。

名物かまど(めいぶつかまど)

名物かまどは、香川県坂出市の株式会社名物かまどで作られている名物和菓子。灸まんなどと共に、香川県を代表する土産菓子である。

塩を炊くかまどの形をした小麦粉と卵の生地に、白インゲンを使った黄味餡が包まれている。

テレビCMのキャラクター「かまどちゃん」が有名。

愛媛県の郷土料理

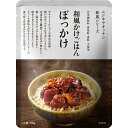

ぼっかけ

ぼっかけは、今治市の郷土料理。「ぼっかけ」は「ぶっかける」の意味であり、ぼっかけ汁とも呼ぶ。 ちくわ、油揚げ、大根、にんじん、ハクサイ、豆腐をゴマ油で炒め、出汁で煮込み、醤油で味付けし、卵を回し入れたものをご飯や蕎麦にかけた料理。ご飯にかけたものをぼっかけ飯、うどんにかけたものをぼっかけうどんと呼ぶ。

| 価格:520円~ |

せんざんき(千斬切・せんざん雉)

せんざんきは、鶏料理が盛んな愛媛県東部の郷土料理である。醤油、料理酒、ショウガ、ニンニクなどを合わせたの漬け汁に、骨付き肉を漬け下味を付け揚げる。揚げ粉には片栗粉を用い、卵を加えてよくもみ込む。下味にはみりんや砂糖を加えたりすることもある。

江戸時代、近見山のキジを揚げ物にし、食したことが始まりといわれている。名前の由来には諸説あり、鶏を丸ごと千のように斬るため「千斬切(せんざんき)」と呼ぶようになった説、骨付鶏のから揚げを意味する中国語の「軟炸鶏」がなまった説、等がある。

| 鶏の市 骨付き唐揚げ 部位 食べ比べ 半身セット 冷凍 国産 骨付き 唐揚げ からあげ せんざんき センザンキ フライドチキン 愛媛 今治 鶏肉 もも肉

|

ひゅうが飯

ひゅうが飯は、宇和島市や西予市明浜町などでつくられる郷土料理。新鮮なアジなどの魚を刺身にし、すりごま、刻みネギ、刻んだミカンの皮を、みりん、醤油、酒などを混ぜ合わせた調味料に浸ける。溶き卵を調味料と混ぜた後、炊き立てのご飯の上にかけてもみ海苔などを振って食べる。アジのほかイワシ、タイ、カツオ、マグロなどでも作られ、特にタイを用いたものは「宇和島鯛めし」と呼ばれる。元々は船上で火を使わず、捕った魚を手間をかけずに食べることができる漁師料理だったとされる。

|

|

徳島県の郷土料理

ばら寿司

ばら寿司は徳島県の郷土料理。まぜくり、五目ずし、かきまぜ、おすもじとも呼ばれる。祭りや節句といった祝い事の際に供される。旧暦10月(亥の月)の亥の日に食べるばら寿司は「いのこずし」と呼ばれ、農作物とともに神前に供える料理でもあった。升の八分目まで盛りつけて、「翌年は升いっぱいの豊作になるよう」と願うことが慣例であった。徳島はもともと米の収穫量が少なく、さまざまな具材を加えて量を増やし米の使用量を減らそうと考えたことが始まりといわれている。

スダチ果汁、柚子酢、ユコウ酢といった柑橘酢を使った合わせ酢で酢飯を作り、砂糖醤油で煮たこんにゃく、ちくわ、にんじん、ごぼうなどの具材を混ぜ合わせる。春の節句ではぜんまい、わらび、たけのこ、フキ、そらまめといった旬の食材を加えることもある。

| 徳島 「吟月」 うなぎと鱧のちらし寿司 うなぎちらし寿司 120g×2、はもちらし寿司 120g×2 惣菜 徳島県 プレゼント ギフト 贈り物 贈答 記念日 人気 熨斗対応 名入れ 送料無料 産地直送 |

ぞめき料理

ぞめき料理は、徳島県の郷土料理。徳島県の名産である竹ちくわ・スダチ・ワカメ・タケノコ・レンコン・鳴門金時・鮎の7品目を中心に、地元の山海の幸を大皿で盛大に盛り付けた料理。

「ぞめき」とは、阿波おどりをはやす急調子の三味線の音を意味し、華やかな阿波おどりのように賑やかに盛り付けていることから付けられた。

| 竹ちくわ10本包 谷ちくわ商店 徳島小松島名産 焼き竹輪 魚肉練り製品 練り物 冷蔵

|

そば米汁・そば米雑炊

そば米汁・そば米雑炊は、三好市の郷土料理。とくしま市民遺産及び農山漁村の郷土料理百選の1つに選定されている。そば米とは、塩ゆでしたソバの実の殻を剥いて乾燥させたものであり、そば米汁は、そば米を野菜や鶏肉などと一緒にイリコのだし汁と薄口しょうゆで煮た料理。ソバを粉にしないで実のまま食べるのは、全国でもめずらしい。

三好市の祖谷地方は、土地が痩せており高い山に囲まれているため稲作に向かず、ヒエやムギとともにソバが栽培されてきた。源平合戦に敗れて祖谷地方に逃げてきた平家の落人達が、都をしのんで正月料理に作ったものが、そば米汁の起源だと云われている。

| そば米 1kg 徳島の郷土料理:そば米雑炊に(そばの実をゆでて乾燥したもの)

|

高知県の郷土料理

皿鉢料理(さわちりょうり)

皿鉢とは皿と鉢の中間的な形態のものを指す。婚礼や葬式、法事や神祭のほかにも出生の名付けの祝いや節句、新築祝いや六一(ろくいち)と言われる還暦の祝いなど、宴を催すと言えば皿鉢料理であり、何十枚と用意する大きな宴もあった事から、出された皿鉢の枚数を示す事で宴会の規模が解るとも言われていた。

高知では刺身を生(なま)と言い、「生」を盛った皿鉢と「組み物」の皿鉢、さらに「すし」の皿鉢を加えた三枚が皿鉢料理の基本とされている。宴席が祝宴の場合にはこれに「鯛の活け作り」などが加わる。また、鰹のたたきの皿鉢、鰤のぬたの皿鉢、夏場であればそうめんの皿鉢などが加わる事もある。

生(なま)

活魚の刺身を、皿一面並べる。「はつ」(キハダマグロ・メバチマグロ)の刺身や、春には「ドロメ」(鰯の稚魚)が夏には「ないらげ」(カジキマグロ)の刺身が並ぶ。季節になれば鰹のたたき、そのほかシイラや鰤、鯛やカレイなども用いられることがある。また、不祝儀の際の生は活魚の刺身を使わず、豆腐の刺身が用いられていた。

組み物

明治になるまでは皿に一種の料理を盛るのが基本だった。江戸時代の献立の中で天保6年(1835年)に「組物」という記述も登場する。これは焼き物料理を盛り合わせたものであり、当時は料理ではなく材料を2種類以上盛り合わせた場合に「組物」と称していた。また、「組み物」という名も地域によって異なり、組み込みや組み皿鉢あるいは組み肴や盛りものなどとも言われている。「組み物」には、煮物、仕直もの(練りもの)、酢味噌あえ、白あえ、酢の物、焼き物、羊羹、きんとん、季節の果物などが「ハラン」を仕切に盛り合わされる。

すし

「すし」は晴れ食に欠かせないものであり、皿鉢料理にも必ず加えられる。鯖の姿ずし、甘鯛の姿ずし、太刀魚のかいさまずし、鯖や鯵のひっつけずし、巻きずし、昆布ずし、いなりずしなど種類も豊富である。

鰹のタタキ

鰹を節に切り、表面のみをあぶったのち冷やして切り、薬味とタレをかけて食べるもので、別名「土佐造り」とも言う。漁師のまかない料理から発達した説や、鰹節を作るときに残る部分を皮付きのまま串に刺して焼いたとするカツオ節派生説、魚の皮下に居る寄生虫などを殺すためとする説等、様々な説がある。

|

|