出雲大社(いずもたいしゃ)

出雲大社は、島根県出雲市大社町杵築東にある神社。祭神は大国主大神。古代より杵築大社(きずきたいしゃ)と呼ばれていたが、1871年(明治4年)に出雲大社と改称した。867年(貞観9年)に正二位に叙せられ熊野大社とは別に出雲国一宮と称せられるようになった。出雲大社の創建については、日本神話などにその伝承が語られている。

神在月(神無月)には全国から八百万の神々が集まり神議が行われる(神在祭 旧暦10月11日 – 17日)。出雲へ行かず村や家に留まる田の神・家の神的な性格を持つ留守神(荒神等)も存在しているので、全ての神が出雲に出向くわけではない。そのような神集への信仰から、江戸時代以降は文学にも出雲の縁結びの神として現れるほどに、全国的な信仰を集めるようになった。

境内の比較的目立たないところに兎のオブジェが設置され続けており、新たなウサギを探すこともリピート時の楽しみの一つとなっている。

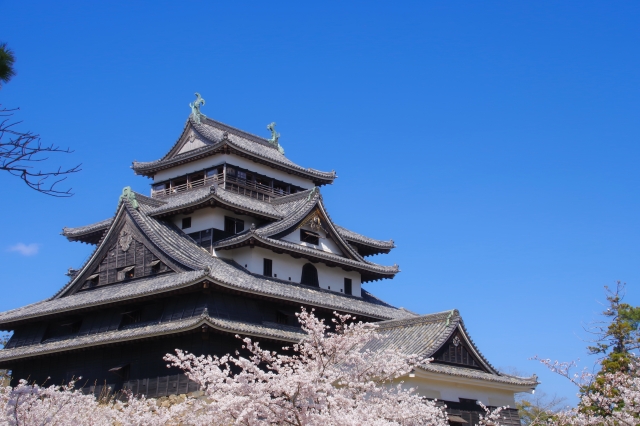

松江城

松江城は、松江市殿町にあった江戸時代の城。別名千鳥城。現存天守は国宝、城跡は国の史跡に指定されている。

江戸時代には松江藩の政庁として、出雲地方の政治経済の中心であった。山陰地方で唯一の現存天守であり、国宝指定された5城のうちの一つである(他は犬山城、松本城、彦根城、姫路城)。

標高29メートルの亀田山に建つ天守からは宍道湖を眺望することができる。明治時代初頭に廃城令によって松江城は陸軍省所管となり城内の建物は全て解体され売却される予定だったが、地元の有志によって天守閣だけは買い戻されて解体を免れた。

石見銀山(いわみぎんざん)

石見銀山は、島根県大田市にある、戦国時代後期から江戸時代前期にかけての日本最大の銀山(現在は閉山)。最盛期に日本は世界の銀の約3分の1を産出したとされるが、当銀山産出の銀がかなりの部分を占めたとされる。大森銀山(おおもりぎんざん)とも呼ばれ、江戸時代初期は佐摩銀山(さまぎんざん)とも呼ばれた。明治期以降は枯渇した銀に代わり、銅などが採鉱された。

鉱脈は石見国東部、現在の島根県大田市大森の地を中心とし、仁摩町や温泉津町にも広がっていた。日本を代表する鉱山遺跡として1969年(昭和44年)に国によって史跡に指定。2007年(平成19年)ニュージーランドで開催された第31回世界遺産委員会でユネスコの世界遺産への登録が決まった。

コメントを残す