白水阿弥陀堂(しらみずあみだどう)

白水阿弥陀堂は、いわき市内郷白水町広畑にある平安時代末期建立の仏堂。願成寺が所有する福島県内唯一の国宝建造物である。浄土式庭園を含む境内地は白水阿弥陀堂境域として国の史跡に指定されている。

白水阿弥陀堂は、平安時代末期の1160年(永暦元年)に、岩城則道の妻・徳姫(藤原清衡の娘)によって建立された。徳姫は、夫・則道の菩提を弔うために寺を建てて「願成寺」と名付け、その一角に阿弥陀堂を建立した。

2011年3月11日に発生した東日本大震災による損傷を受け、阿弥陀堂の拝観が中止されたが、2012年7月に修復が終わり再開された。また、同時に損傷した所蔵の阿弥陀如来坐像と持国天像が京都に送られ修復作業が行われた。

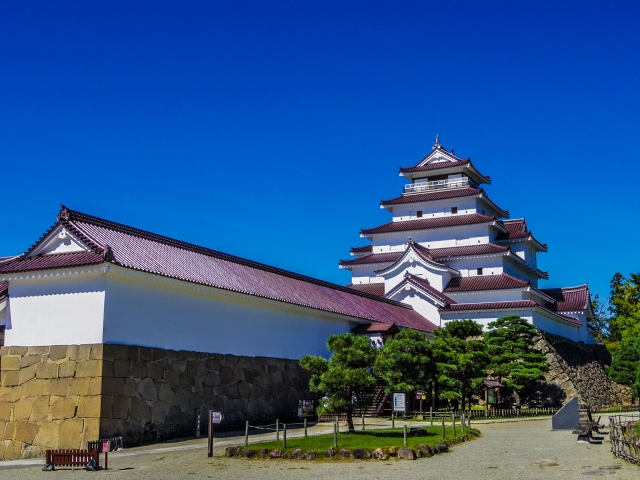

若松城(わかまつじょう)

若松城は、会津若松市追手町にあった城。別名鶴ヶ城。また、会津若松城とも呼ばれる。現在の天守等は復元であり、若松城跡として国の史跡に指定されている。

1384年、蘆名直盛が小田垣の館、または東黒川館という館を造ったのがはじまりとされる。以後、代々蘆名氏の城であった。1589年(天正17年)、蘆名氏と戦を繰り返していた伊達政宗は蘆名義広を攻め滅ぼし黒川城を手にし、米沢城から本拠を移した。しかし、政宗は1590年(天正18年)に秀吉に臣従し、会津を召し上げられ、米沢城に本拠を戻した。

代わって黒川城に入ったのは蒲生氏郷で、城下町を整備し、町の名を黒川から「若松」へと改めた。「若松」の名は、出身地の日野城に近い馬見岡綿向神社(滋賀県蒲生郡日野町村井)の参道周辺にあった「若松の杜」に由来すると言われている。

1593年(文禄2年)天守が竣工し、名は「鶴ヶ城」に改められた。近年の発掘調査で蒲生時代の石垣の基底部が確認され、鐙瓦(軒丸瓦)、宇瓦(軒平瓦)、鬼瓦の一部に金箔が貼られたものが出土している。

コメントを残す